SALAM PAPUA (TIMIKA)- SETIAP kali kita mendengar kabar

jatuhnya pesawat di Papua, duka mendalam kembali menyeruak. Bukan sekadar angka

korban jiwa, melainkan kenyataan pahit bahwa transportasi udara di tanah Papua

adalah nadi kehidupan.

Dari kota hingga pedalaman, dari Timika hingga Wamena,

pesawat kecil dan helikopter bukan sekadar moda transportasi, melainkan

jembatan yang menghubungkan harapan masyarakat di lembah-lembah terisolasi.

Namun, harus diakui, Papua memiliki tantangan alam yang

tidak dimiliki wilayah lain di Indonesia. Pegunungan Jayawijaya berdiri gagah

dengan jurang-jurang curam, lembah berkabut, dan awan pekat yang bisa muncul

dalam hitungan menit. Pilot yang terbang di atas Papua dituntut lebih dari

sekadar keahlian teknis mereka harus membaca tanda-tanda alam, mengenali jalur

sempit di antara bukit, dan berhadapan dengan cuaca yang sulit diprediksi.

Seringkali, faktor-faktor ini menjadi penyebab kecelakaan.

Pesawat yang sudah berumur, landasan pendek yang licin karena hujan, atau

sekadar kabut tebal yang menutup pandangan dalam sekejap, bisa mengubah

penerbangan rutin menjadi tragedi. Tetapi, menyalahkan alam semata tentu tidak

adil. Alam Papua memang keras, namun justru di situlah letak tantangannya. Yang

lebih penting adalah sejauh mana pemerintah dan maskapai serius menyiapkan

sistem transportasi udara yang aman dan layak.

Kecelakaan demi kecelakaan seharusnya menjadi alarm bagi

negara. Modernisasi navigasi, radar, serta perawatan armada harus

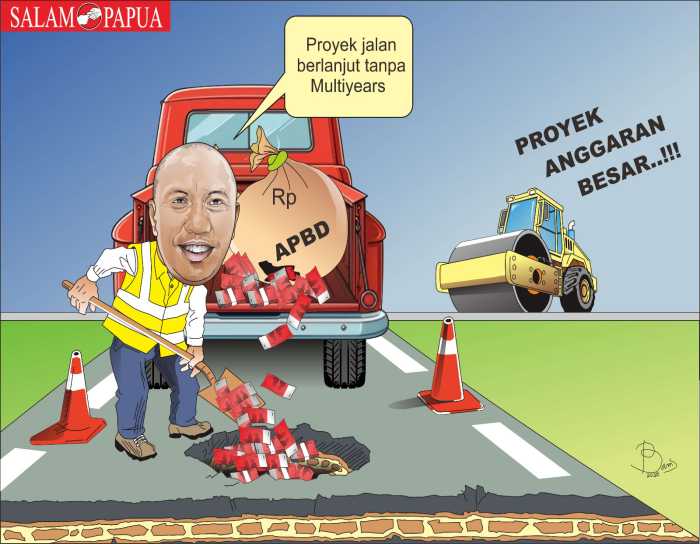

diprioritaskan. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur darat seperti

Trans Papua, agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pesawat. Kita

juga perlu memikirkan bagaimana menyiapkan generasi pilot lokal yang mengenal

karakter Papua, sehingga bisa membawa pesawat dengan kepekaan terhadap geografi

dan budaya setempat.

Pada akhirnya, terbang di atas Papua bukan hanya perjalanan

dari satu titik ke titik lain. Ia adalah pertempuran antara manusia dan

tantangan alam, antara harapan hidup dan risiko maut. Selama jalan raya belum

sepenuhnya membuka keterisolasian, pesawat akan tetap menjadi tulang punggung.

Namun, sudah seharusnya tulang punggung ini dijaga dengan

serius bukan hanya demi menghindari tragedi berikutnya, tetapi demi memastikan

bahwa setiap sayap yang terbang di langit Papua benar-benar membawa keselamatan

dan harapan.

Lebih jauh lagi, kecelakaan berulang juga menciptakan

ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem transportasi udara. Investor enggan

menanamkan modal di wilayah pedalaman, distribusi hasil bumi seperti kopi dan

sayur mayur terhambat, dan pembangunan ekonomi lokal tersendat. Papua akhirnya

tetap terjebak dalam lingkaran isolasi padahal kekayaan alamnya melimpah.

Karena itu, mengurangi risiko kecelakaan pesawat di Papua

bukan sekadar isu teknis penerbangan. Ini adalah agenda sosial-ekonomi. Setiap

investasi untuk memperbarui armada, memperkuat navigasi, atau membangun

alternatif jalur darat sejatinya adalah investasi untuk kesejahteraan rakyat.

Negara harus melihat persoalan ini bukan hanya sebagai kecelakaan transportasi,

tetapi sebagai penghalang pembangunan manusia Papua.

Selama pesawat masih menjadi nadi utama Papua, keselamatan

penerbangan adalah harga mati. Setiap kecelakaan yang terjadi bukan hanya

tragedi di udara, melainkan juga pukulan terhadap masa depan sosial-ekonomi di

tanah Papua.

Setiap kali kecelakaan pesawat terjadi di Papua, publik

ramai menyoroti faktor teknis: cuaca buruk, topografi sulit, atau pesawat tua.

Namun jarang sekali pembahasan diarahkan pada aspek paling mendasar: kebijakan

negara dalam menjamin keselamatan transportasi udara dan membangun alternatif

jalur darat di Papua.

Transportasi udara memang tak terhindarkan di Bumi

Cenderawasih. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan rutin

menyalurkan subsidi angkutan udara perintis untuk menjaga konektivitas

antar-daerah. Bandara-bandara kecil pun dibangun, mulai dari Nduga hingga Intan

Jaya. Pemerintah daerah juga berperan dalam menjaga koordinasi, terutama

terkait operasional maskapai perintis. Tetapi, semua ini kerap berhenti di

infrastruktur fisik. Persoalan kualitas armada, perawatan rutin, dan kesiapan

sumber daya manusia justru belum disentuh serius.

Lebih jauh lagi, pembangunan jalan Trans Papua yang

digadang-gadang sebagai solusi darat sering tersendat akibat faktor keamanan,

keterbatasan anggaran, dan minimnya dukungan infrastruktur pendukung.

Akibatnya, ketergantungan pada pesawat tetap tinggi. Ironisnya, pemerintah

pusat dan daerah tidak menempatkan isu keselamatan penerbangan di Papua sebagai

prioritas nasional. Kecelakaan baru dianggap darurat ketika sudah merenggut

korban.

Padahal dampaknya jelas: setiap kecelakaan udara di Papua

bukan hanya tragedi kemanusiaan, pokok melonjak, layanan kesehatan terganggu,

dan pembangunan sosial berhenti. Ini adalah lingkaran masalah yang hanya bisa

diputus dengan kebijakan terpadu.

Negara tidak boleh melihat kecelakaan pesawat di Papua

sebagai “nasib buruk di wilayah sulit”. Pemerintah pusat harus memastikan

modernisasi navigasi, radar, dan armada pesawat di Papua sama seriusnya dengan

pembangunan MRT di Jakarta atau jalan tol di Jawa. Pemerintah daerah pun mesti

aktif, bukan sekadar menunggu bantuan pusat, tetapi berani mendorong kerja sama

strategis dengan maskapai, menyiapkan pilot lokal, hingga memastikan dana Otsus

benar-benar menyentuh sektor transportasi vital.

Jika Papua terus diperlakukan dengan paradigma darurat, maka

tragedi udara akan berulang. Tetapi bila negara berani menempatkan keselamatan

penerbangan dan pembangunan konektivitas sebagai hak dasar masyarakat Papua,

maka setiap sayap yang terbang di langit Papua bukan lagi sekadar taruhan,

melainkan benar-benar jembatan menuju masa depan yang lebih sejahtera.

Penulis: Sianturi